직업

수화 아티스트

직업을 선택할 때 가장 많이 떠올린 질문

Q. 이걸로 돈을 벌 수 있을까?

예술을 업으로 삼을 때 흔히 떠올리는 질문이고, 나 역시 그런 적이 있었지만 지금은 답을 찾았다. 예술과 생계를 분리해서 바라보면 된다. 예술가인 지후트리가 먹고살기 힘들면 인간 박지후가 먹여 살리면 된다. 어떤 형태로든 생산 활동을 하면 되는 거다. 다만 예술가로서의 자부심은 잃지 말아야 한다. 자부심을 갖되 불필요한 자존심은 부리지 않는 것. 그래야 무너지지 않고 계속 이 일을 할 수 있다. 두 자아를 동일시하면서 ‘이렇게까지 했는데 왜 돈을 못 벌지?’라고 고민하기 시작하면 끝이 없다. 돈이 나와 내 작업을 좌우하는 것은 싫다.

일할 때 가장 중요하게 생각하는 것

부정적인 피드백에 매몰되지 않는 것.

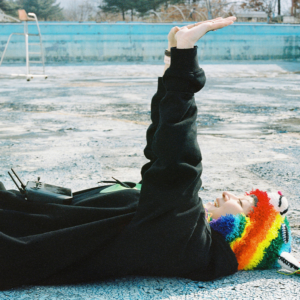

수화 아티스트 ‘지후트리’로 활동하고 있는데, 구체적으로 어떤 일을 하나요?

수화 아티스트는 수어를 기반으로 예술 활동을 펼치는 사람이에요. 저는 주로 그림을 그리고 퍼포먼스 작업을 하죠. 지후트리는 아티스트로 활동할 때의 이름이에요. 친구들이 제가 ‘아낌없이 주는 나무’ 같다고 하더라고요. 그래서 이름 뒤에 나무를 의미하는 ‘트리’를 붙였죠. 지후트리라는 이름으로, 수어가 다른 문화와 만났을 때 어떤 형태로 발현될 수 있을지를 고민하고 연구하고 있어요.

‘수어’보다 ‘수화’라는 표현이 좀 더 익숙하지만, ‘수어’라는 표현을 권장하고 있다고요.

2016년에 한국수화언어법이 제정됐어요. 이 법이 의미하는 건 영어, 한국어처럼 수화도 하나의 언어로 인정한다는 거예요. 그래서 말한다는 뜻의 ‘화(話)’가 아닌, 언어를 뜻하는 ‘어(語)’를 붙인 거죠. 수화도 다른 언어와 같은 체계를 가진 동등한 언어라는 점에서 ‘수어’라는 표현을 권장하고 있어요. 그럼에도 제가 스스로를 ‘수화 아티스트’라고 표현하는 데에는 두 가지 이유가 있어요. 하나는 손으로 말하는 ‘손소리꾼’이라는 의미이고, 다른 하나는 ‘그림 화(畵)’를 써서 제 주요 표현 방식 중 하나인 그림에 대해 이야기하는 거죠.

청인이지만 농인의 언어를 표현의 수단으로 삼고 있어요. 수어에 관심을 가지게 된 특별한 계기가 있었나요?

아버지가 일찍 돌아가셨어요. 그 충격으로 어머니가 면역력이 매우 낮아진 상태에서 음악을 들으시다가 한쪽 청력을 상실하셨죠. 아버지처럼 저를 돌봐주던 외삼촌도 화재 사고로 한쪽 팔을 소실하셨는데, 그런 과정 속에서 장애라는 것이 먼 일이 아니라는 걸 느꼈어요. 그 후에 그림을 그리고 싶어서 서울에 올라왔는데, 점점 꿈이 아닌 돈을 좇게 되더라고요. 그래서 마음을 다잡으려고 마인드 맵을 그렸는데, 가족에 관한 키워드가 정말 많이 나오더라고요. 제 손에 관한 키워드도 있었어요. 손이 크고 통통한 게 늘 콤플렉스였거든요. 그 가운데서 찾아낸 교집합이 수화였고, 이것을 매개체로 활동해야겠다는 생각이 들었어요.

콤플렉스를 전면에 내세우는 게 쉬운 일은 아니잖아요. 무엇으로부터 용기를 얻었던 건가요?

제가 손이 큰 편인데, 수어를 할 땐 장점이 되더라고요. 멀리서도 잘 보이니까요. 어머니와 외삼촌이 장애를 받아들이고, 사회 구성원으로서 계속해서 나아가시는 모습에 용기를 얻기도 했어요. 가족들로부터 받은 사랑을 다른 사람들에게 나눠야겠다는 생각으로 시작한 일을 지금까지 이어오고 있네요.

수어를 직업과 연결한다면 수화통역사가 가장 먼저 떠올라요. 수어를 다른 분야가 아닌 예술에 접목하게 된 이유가 있나요?

외적인 부분이나 성격 면에서 제가 가진 에너지 자체가 강렬하다고 생각해요. 이런 점을 예술과 연결하면 더 많은 사람들의 관심을 끌 수 있겠다고 생각했어요. 소수의 문화가 대중적으로 표현될 수 있다는 걸 보여주고 싶기도 했고요. 다양한 사람들이 어우러지며 세상의 균형이 맞춰지는 거라고 생각해서, 예술을 통해 그 균형을 잡는 일을 하고 싶었던 것 같아요. 이런 목소리를 내는 사람들이 있기 때문에 문화가, 세상이 다양해지는 거니까요