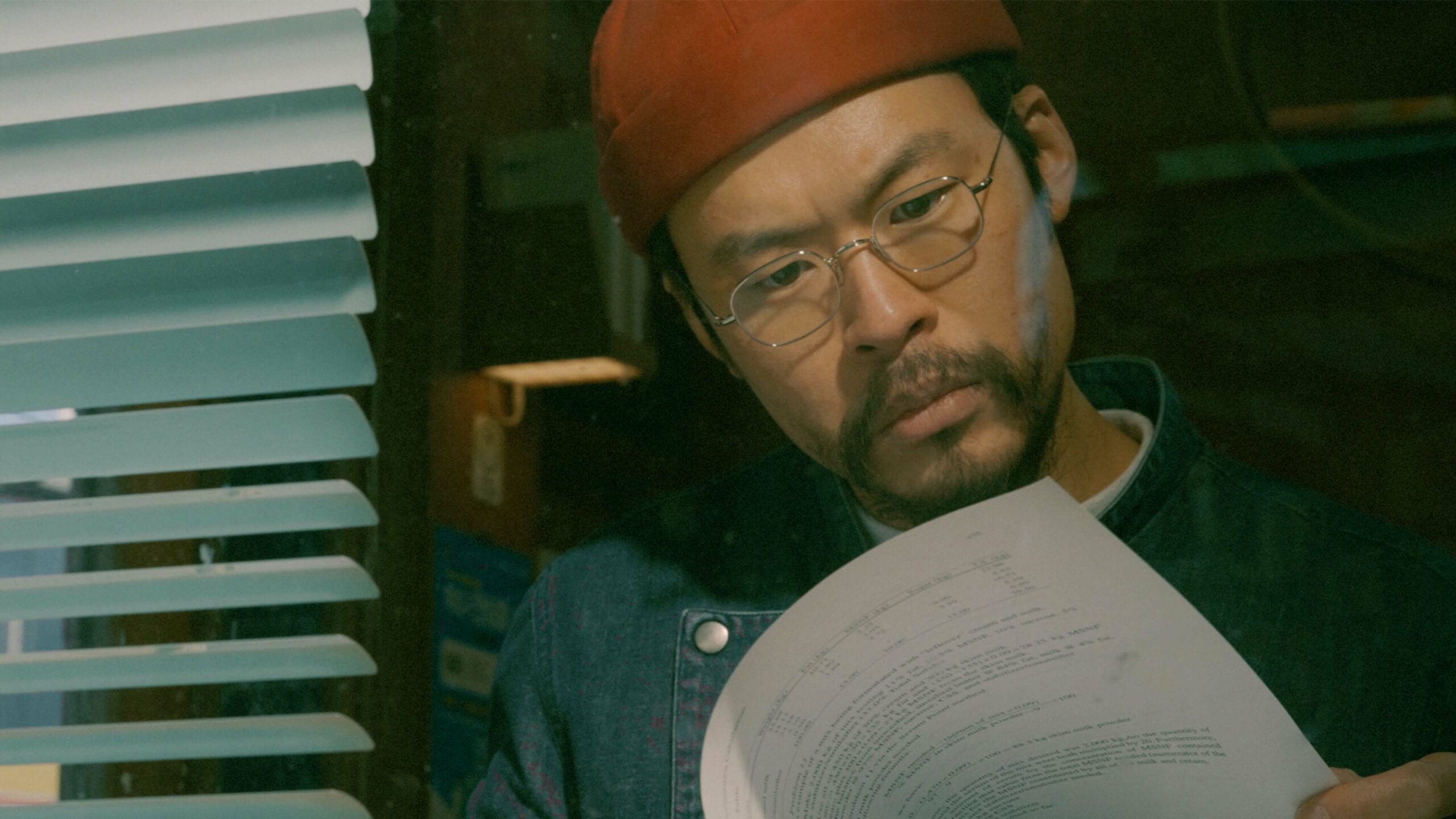

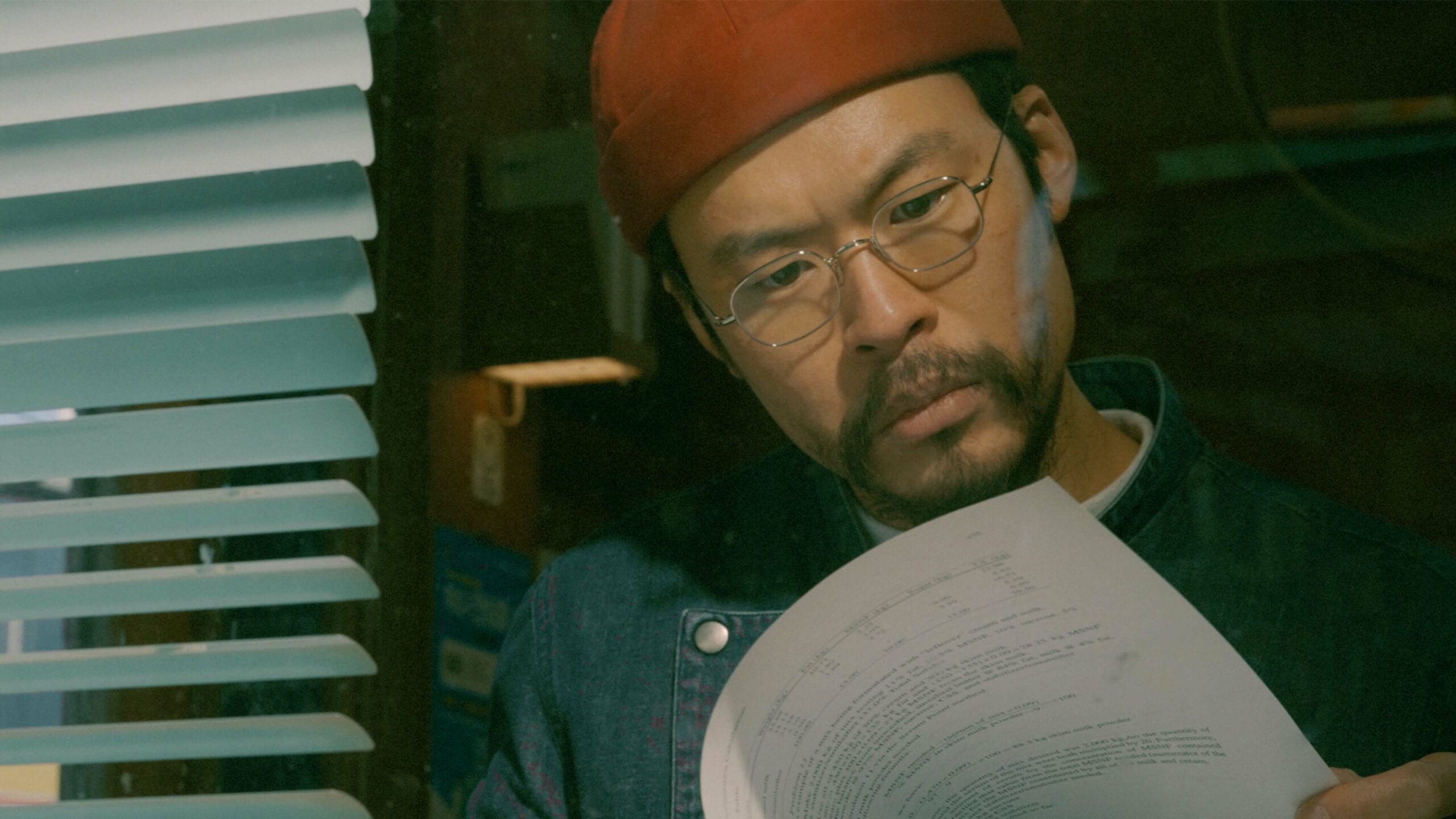

서울 마포구 염리동에 자리한 아이스크림 가게 ‘녹기 전에’를 설명하는 말은 다양하다. 가끔 사장과 직원이 타코야키와 빵을 팔고, 매년 한 달 내지는 석 달의 겨울 휴가를 갖는다. 손님이 재료를 선물하기라도 하면 이를 사용해 깻잎이나 동치미, 고추냉이, 고수 등 낯선 아이스크림을 만들어내기도 한다. 마치 팬 서비스와도 같은 독특한 행보 덕인지 ‘녹기 전에 주주총회’라는 이름의 팬덤도 있단다.

가게만큼이나 이곳을 운영하는 박정수 대표의 이력도 조금 독특하다. 카이스트에서 전기전자학을 전공해 어엿한 회사에 들어갔지만, 배운 건 자신이 회사에 속하기 어려운 유형이라는 깨달음이었다. 어떤 사건이 계기가 된 건 아니었다. 단지 여러 책을 접하고 다양한 사람을 만나면서 거듭 생각해 왔던 것이 있었는데, ‘나는 무언가를 만들어서 쏟아내고 분출해야 하는 사람’이라는 사실이었다.

그 길로 퇴사를 했다. 용감한 선택이었지만 퇴사를 통보하는 그날까지 무엇을 할지 정하지 못했다. 그는 곧장 자신이 어떤 일을 원하는지를 헤아려보기 시작했다. “겨울에 쉴 수 있는 직업이어야 했고, 빨리 질리는 성격을 품을 수 있는 직업이어야 했어요. 또 제가 살아오며 터득한 자잘한 능력을 다 쓸 수 있어야 했죠. 아이스크림은 모든 방정식에 대한 답이었습니다.” 그에게는 변하지 않는 몇 가지 취향이 있었는데 그중 하나가 아이스크림이었다. 아이스크림은 먹는 것도, 보는 것도 좋았다. 게다가 가만히 두면 녹아내리고 마는 아이스크림을 만든다면 적어도 일하며 나태해지지는 않겠다는 결론에 이르렀다.

아이스크림 가게를 열기까지 걸린 기간은 약 1년. 무엇을 어떻게 해야 할지 모르는 공백의 상태일 때가 대부분이었다. 그저 하루 일과의 전부를 레시피 개발하는 데 쏟았다. ‘이렇게 만들어서 팔 수 있다고?’ 하는 의문이 맴돌았지만, 그때마다 그를 지탱한 마음가짐은 단순했다. ‘안 되면 또 다른 거 하면 되지 뭐! 죽으란 법 있나?’

올해로 아이스크림 가게를 연 지 6년째. 좋아하는 감정만 갖고 시작한 일이기에 수많은 단점과 마주해야 했다. 하지만 그는 단점을 숨기기보다 오히려 드러내는 방식을 택했다. “현재 저희 매장의 아이덴티티라 말할 수 있는 것들은 ‘부족함’에서 시작되었어요. 그 부족함을 강하게 어필했기에 생긴 것들이죠.” 그는 지루하고 반복되는 건 질색이었기에 비슷한 메뉴가 있다고 느끼면 바로 머리에 ‘창작 모드’를 작동시켰다. 밥을 먹거나 길을 걸을 때도 재료 생각뿐이었다. 여태 개발한 메뉴만 해도 400여 가지. 그리하여 날마다 메뉴를 개발해 다른 메뉴를 내놓았고, ‘녹기 전에’의 정체성이 되었다. 또 디자인 툴을 다루지 못했던 그는 엉성하게 디자인을 하기보다는 프린팅도 로고도 박히지 않은 민무늬 컵을 사용하기로 했다. 대신 생분해성 무지 컵인 ‘밀짚컵’을 사용했는데, 이 컵은 매장을 대표하는 또 하나의 상징이 되었다. “단점을 극도로 강화하면 장점이 된다고 생각해요. 다만 남들 기준에 맞추지 않고 새로운 형태로 개발을 해야 하죠. 본인의 단점이 무엇인지를 관찰해서 그 단점을 더는 부끄럽지 않게 만든다면 그때는 정말 단점이란 게 없는 사람이 됩니다. 더욱 강해지게 되죠.”

인터뷰